Le argille sono sostanze complesse e possono essere definite sotto vari punti di vista: mineralogico, geologico, chimico, tecnologico, ecc...

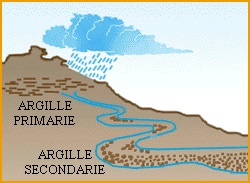

Una definizione dell’argilla è legata al tipo di deposito. Le argille sono infatti depositi di sedimenti formati dai prodotti dell’erosione e disintegrazione di rocce più antiche. Un criterio di classificazione è quello relativo al rapporto tra argille e rocce di origine: sono, cioè, divise in primarie (o residue) e secondarie (trasportate o sedimentarie). Le argille primarie sono quelle che conservano più o meno la posizione delle rocce dalle quali sono derivate (ad esempio, rocce feldspatiche, granito, basalto, tufi). Poiché la decomposizione delle rocce madri non è sempre completa, le argille ne conservano spesso frammenti. Le argille primarie hanno uno scarso contenuto organico e sono spesso grossolane e poco plastiche.

Le argille secondarie si trovano invece in depositi distanti dalle rocce di origine, trasportate da fenomeni naturali come onde, correnti, vento, erosione, ecc.

Questo tipo di argille, più frequente delle primarie, ha generalmente una composizione complessa di più tipi di minerali, è caratterizzato da una grana più fine e un maggiore contenuto organico e si trova in depositi marini, fluviali, lacustri, eolici, glaciali. Secondo una classificazione granulometrica, le argille sono convenzionalmente contraddistinte da particelle inferiori ai 2 micrometri (μm) o 2 millesimi di millimetro (0,002 mm) di diametro.

In pedologia, Scienza che studia la composizione del suolo e dei terreni vegetali e agrari, un’argilla viene definita tale quando ha almeno il 35% di particelle fini inferiore a 0,002 mm.

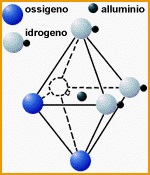

Dal punto di vista chimico, le argille sono principalmente composte da silicati, alluminio e acqua in percentuali diverse. La gran parte delle argille può essere definita come silicati idrati di alluminio e magnesio: la loro formula chimica generale è

AI2 ∙ SiO2 ∙ 2H2O

base di numerose varianti.

Alla base di tutti i silicati vi è una struttura a tetraedro formata dalla combinazione del silicio con l’ossigeno con un catione (ione con carica elettrica positiva) di silicio al centro circondato da quattro atomi di ossigeno. I tetraedri sono collegati in anelli esagonali che uniti tra loro formano lo strato tetraedrico. Un altro strato ha come motivo strutturale degli ottaedri formati da cationi di alluminio al centro, circondati da due atomi di ossigeno e quattro ioni idrossido (OH).

Anche gli ottaedri sono collegati tra loro in anelli esagonali che uniti tra loro formano lo strato ottaedrico. Dalla sovrapposizione di strati tetraedrici e ottaedrici, legati tra loro da un comune ione O, si ottiene il motivo strutturale fondamentale dei fillosilicati, chiamato pacchetto.

Questa è la struttura ideale della composizione di una pura argilla di silicati, ma in realtà le variazioni sono molteplici, perché silicio e alluminio possono essere sostituiti da altri elementi, come

Mg2+Fe2+Fe3+AI3+

Le argille sono a tutti gli effetti dei minerali: se ne conoscono vari tipi, ma la loro classificazione è molto difficile, soprattutto perché esistono argille che possiedono proprietà intermedie tra una categoria e l’altra.

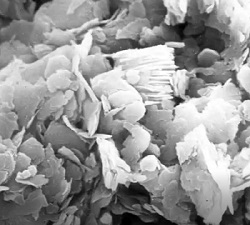

La maggior parte dei minerali argillosi sono fillosilicati (dal greco phyllos = foglia).

Questa definizione è dovuta alla struttura a strati degli elementi chimici che li compongono, cioè dei tetraedri di silicio e degli ottaedri di alluminio. I fillosilicati possono essere distinti al loro interno in tre gruppi, a seconda della combinazione degli strati.

Esistono perciò:

Le caoliniti sono i minerali argillosi più comuni e diffusi.

Oltre ai minerali argillosi, molte argille contengono quantità variabili di minerali non argillosi a grana finissima, come quarzo, calcite, pirite, ossidi e idrossidi di alluminio e ferro, sali solubili, prodotti organici e sostanze amorfe.